Uma pausa para pensar

Uma reflexão sobre os fatos, a história e as escolhas que o Brasil precisa fazer após o julgamento de Bolsonaro e outros réus do 8 de janeiro. Leia na Coluna de Rogério Bonato e ouça também a versão em podcast

Antes de escrever sobre a condenação de Jair Bolsonaro e outros, é preciso deixar de lado a carcaça de jornalista, marcada por décadas de acompanhamento atento dos fatos e da política nacional. Com o tempo, esse exercício nos transforma em observadores analíticos e críticos, muitas vezes distantes da essência humana dos acontecimentos. Por isso, proponho-me a escrever não como analista político, mas como cidadão brasileiro, testemunha de episódios que marcaram — e ainda marcam — nossa história recente. Trata-se de uma pausa necessária para compreender não apenas as penas aplicadas, mas também o peso simbólico de julgamentos que atravessam a vida de todos nós, em uma democracia ainda em construção.

Reflexão inicial

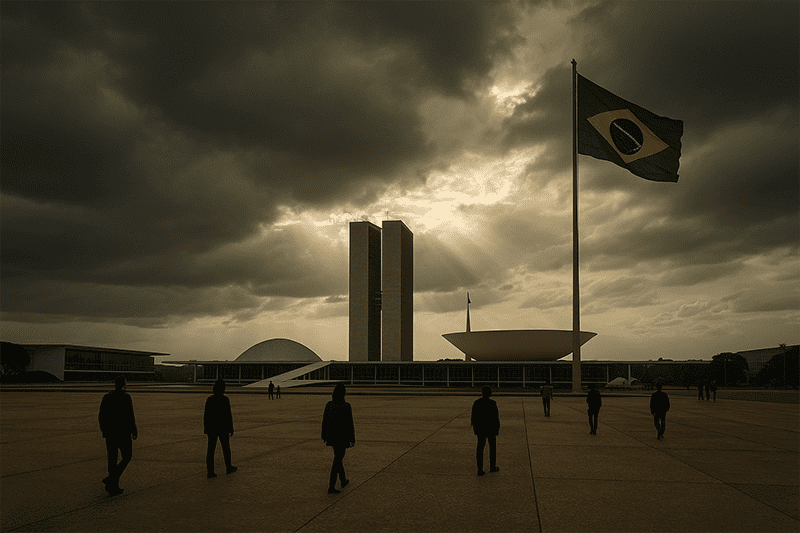

Há muito a refletir sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. A memória continua viva e cada um a guarda de um modo particular. Para compreendê-los, porém, é preciso lembrar que nada começou naquele domingo: o estopim já vinha sendo preparado, inflamado por discursos e tensões espalhadas pelo país, até que a faísca alcançou o pavio que incendiou o país. A depredação dos edifícios dos Poderes foi a explosão visível. Recordo-me bem: era o primeiro fim de semana após as férias curtas, quando a rotina voltava ao compasso normal. O domingo, tranquilo até então, foi interrompido pelo som das vinhetas de “edição extraordinária”, sempre carregadas de tragédia. As cenas eram quase inacreditáveis: pessoas comuns, envoltas em bandeiras do Brasil, vestindo verde e amarelo, invadiam os prédios em Brasília. Uma multidão barulhenta, descontrolada, transformava símbolos da República em destroços — imagens que ainda hoje soam insólitas e difíceis de assimilar.

Mais de perto

No início, as imagens eram amplas, de longe, quase abstratas. Só mais tarde, nos telejornais, os detalhes ganharam forma: seguranças sendo agredidos enquanto tentavam proteger o patrimônio, bens destruídos, vidraças estilhaçadas, portas arrombadas e um rastro de fúria que milhares de inconformados deixaram em Brasília. As autoridades calculavam os danos enquanto a polícia levava grupos inteiros de manifestantes em ônibus para as delegacias. A cena beirava o surreal. O tempo todo, a pergunta que pairava era: de onde veio a ponta desse fio? Quem acompanhou o julgamento da Ação Penal 2668 e teve paciência de ouvir as investigações, consegue, em parte, montar esse quebra-cabeça. Ainda assim, permanecem os que duvidam, os que aplaudem as sentenças e os que, movidos pela paixão política, jamais aceitarão a decisão. Em resumo, o Brasil segue dividido.

A trajetória difusa

Relembrando os acontecimentos, Jair Bolsonaro e parte de seus seguidores construíram, ao longo do governo, um discurso que tensionava permanentemente as instituições. Houve o desafio às urnas e ao sistema eleitoral — o mesmo que garantira sua vitória — e, em paralelo, a tentativa de desacreditar a Justiça, o STF e os órgãos que sustentam a democracia e a República. O embate com o Supremo tornou-se uma constante. Esse conjunto de atitudes foi interpretado como sinal de desgaste institucional e de incentivo à população a confrontar os poderes constituídos. Talvez não fosse esse o propósito explícito, mas, aos olhos dos que se orientam pela Constituição, havia indícios de ilicitude com alcance significativo.

O passado ensina

Um olhar sobre a história ajuda a compreender como manifestações de contestação ganham corpo no Brasil. Nosso país conheceu movimentos que começaram sob a bandeira do anarquismo e terminaram alimentando experiências autoritárias. A distância entre um e outro deveria ser grande, mas, na prática, muitas vezes o caminho se encurta. A anarquia, em teoria, prega a ausência de governo ou de autoridade central, sustentando a liberdade individual e a cooperação voluntária. Para muitos, porém, é sinônimo de desordem. Foi desse caldo que, no século XX, emergiram ideologias de cunho nacionalista, fascista e nazista, que se espalharam pelo mundo. O Brasil não ficou à margem: nos anos 1930, surgiu o integralismo, que defendia uma “democracia orgânica”, inspirado em modelos de extrema-direita europeus. Vestindo camisas verdes, organizando passeatas e usando insígnias semelhantes às divisões militares, esses grupos chegaram a mobilizar milhares de adeptos em marchas pelas cidades. Nas crises institucionais, tais movimentos ganhavam força, mas invariavelmente acabavam contidos pelo legalismo que prevalecia no Estado.

Governistas e revolucionários

A revolução militar de 1964 — depois reconhecida como golpe — contou com amplo apoio de instituições e veículos de comunicação, mas foi rejeitada pela esquerda e por movimentos contrários ao regime. Décadas mais tarde, o governo José Sarney, marcado por crise econômica, inflação descontrolada e sucessivos fracassos, abriu a transição para a Nova República. Mesmo com a Assembleia Constituinte de 1988, sua gestão ensaiou traços de populismo. Quem não se lembra dos chamados “fiscais do Sarney”? Eram cidadãos que, incentivados pelo governo, percorriam supermercados, lojas e açougues para denunciar aumentos de preços. Logo depois, veio Fernando Collor de Mello, com medidas econômicas ousadas e polêmicas, como o congelamento das poupanças. Sua retórica contra os “marajás” rendeu manchetes, mas denúncias de corrupção provocaram a mobilização dos Caras-Pintadas, movimento que levou ao impeachment do presidente em 1992.

Transições e ódios

Duas décadas depois do impeachment de Collor, o Brasil já vivia sob governos petistas marcados pela polarização crescente entre esquerda e direita. O processo de impeachment de Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acirraram ainda mais esse quadro. Foi nesse ambiente que floresceu o chamado “ódio ao PT”, combustível político ao qual Jair Bolsonaro se agarrou com eficiência. Desse fio surgiu o que hoje conhecemos como “bolsonarismo”. O movimento levou manifestantes a montar acampamentos diante dos quartéis e, em sua vertente mais radical, a clamar pela volta de instrumentos autoritários, como o AI-5, e pela desestabilização das instituições. Houve pressão contra a imprensa tradicional e a propagação de narrativas que enfraqueciam a confiança na verdade factual. Esse caldo permeou as acusações analisadas no recente julgamento, que resultou na condenação de Bolsonaro e de outros por crimes como liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio da União e degradação de bens tombados.

O resultado

A Procuradoria-Geral da República acusou Jair Bolsonaro de ser a principal liderança por trás da tentativa de ruptura institucional. O ex-presidente sempre negou essa condição, mas documentos apreendidos, depoimentos, delações e testemunhos indicaram o contrário. Segundo ex-colaboradores, ele teria concordado em apoiar um plano de ruptura da ordem constitucional. Nem todos os militares compactuaram, mas parte deles aderiu às articulações. Entre as evidências, surgiu até mesmo uma minuta de decreto com traços de intervenção, apresentada como forma de “restabelecer a ordem”. A criação de um chamado “gabinete de crise”, supostamente para conter a “corrupção sistêmica eleitoral”, deu aparência de formalidade a reuniões emergenciais, chegando a mobilizar aeronaves da Força Aérea Brasileira para transporte de ministros. Essas provas foram levadas a julgamento e fundamentaram a tese de conspiração preparatória, conectando-se a episódios como incêndios em ônibus, atos antidemocráticos e o uso de instituições com o objetivo de provocar convulsão social.

E agora?

Nem é preciso detalhar o teor das penas para formular a pergunta derradeira: em qual Brasil queremos viver? No da indiferença e da desconfiança, onde tudo é taxado de “palhaçada”, “presepada” ou “armação”, como se o recente julgamento fosse apenas mais um espetáculo? Que futuro nos aguarda diante das ameaças externas e da divisão interna, quando até pressões internacionais — certas ou equivocadas — nascem da imagem de um país questionado em sua própria casa? Ou será que esses episódios servirão de lição para que os brasileiros escolham novos líderes, estadistas preparados, comprometidos com a Constituição e com a democracia? Talvez seja a hora de despir paixões e buscar caminhos mais serenos. O Brasil pertence aos brasileiros e cabe a eles decidir como virar esta página: se em frangalhos, entre discussões que chegam até os lares, ou em entendimento, reconstruindo a confiança e o respeito mútuo. A escolha é nossa — e o futuro já está à porta.