Meu Woodstock Literário Particular em Paraty

Aos sessenta, um mergulho tardio e transformador na FLIP revela que a literatura, mais do que consolo, é travessia, escuta e forma de existência.

Pedro Santafé

Descobrir a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) aos sessenta traz certo desalento. Uma nostalgia do que não se permitiu viver. É inevitável perguntar: por que me demorei tanto? Mas, de algum modo, a sensação de tempo perdido logo se dissipa e cede lugar a um estado de euforia e pertencimento.

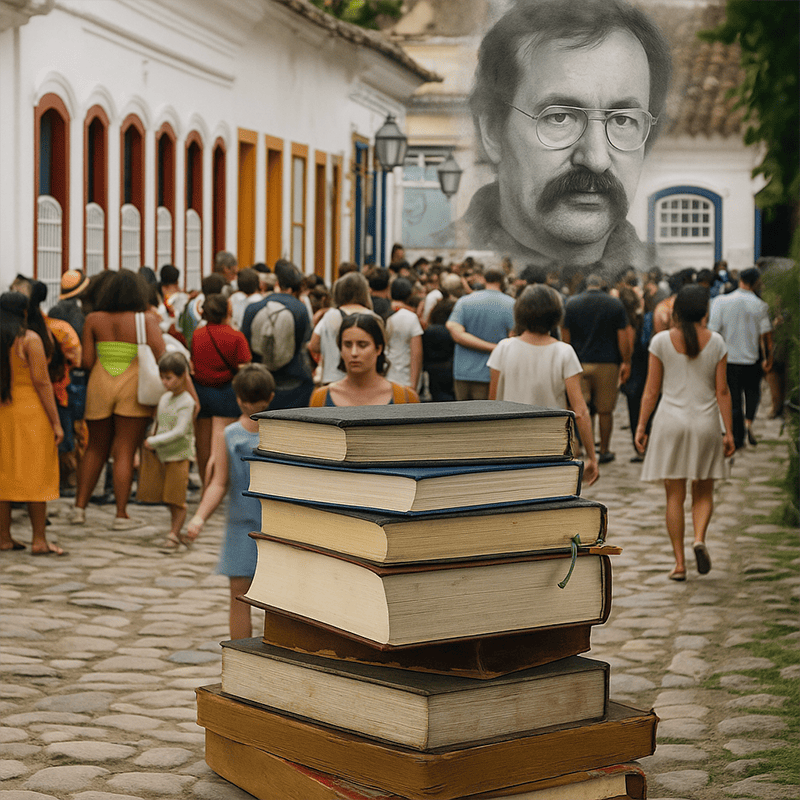

Durante quatro dias, Paraty se transforma em um espaço onírico e fantasmagórico — como se fosse a materialização do realismo mágico que fez escola entre os grandes nomes da literatura latino-americana. A cidade colonial, acostumada aos seus ciclos turísticos, transmuta-se em um território suspenso — um enclave da palavra. “No princípio, era o verbo…”

Ali, o tempo se dobra e se desdobra em perfeita atemporalidade. O burburinho ganha densidade e vira algaravia. Uma verdadeira transumância acontece: não apenas de corpos que cruzam caminhos, mas de mentes e afetos em busca de algo que talvez nem saibam nomear.

A literatura é, acima de tudo, acolhedora e consoladora. Os feios, os solitários, os desajustados, os poetas, os sonhadores, os ambiciosos, os carentes, os desvalidos, os ególatras — membros de todas as tribos se encontram e se confraternizam no território livre e libertário da FLIP.

Meus planos implodiram antes mesmo de chegar ao epicentro da festa. O que seria um programa coletivo — familiar, afetivo e festivo — com minha filha, a namorada dela, um casal de amigos gays e eu, virou meu Woodstock literário particular. Sem as transgressões do original.

Muitos jovens, descolados e solares. Eu, aditando nos anos e atrasado no tempo, sentindo-me no lugar onde sempre quis estar.

Ainda consegui encontrar meus dois amigos para um almoço no meio da tarde de quarta-feira, poucas horas antes da abertura oficial da FLIP, já com gosto de despedida: eles partiriam para Ilha Grande na manhã seguinte.

Não demoraria a perceber que o que me levara até Paraty não era exatamente o conforto de me ver cercado por rostos familiares. Era uma necessidade impulsiva — talvez até desesperada — de estar ali, sozinho e sóbrio. Não mais à sombra dos desejos ou dos cronogramas de ninguém.

II

Cheguei pela Serra da Bocaina, dirigindo um Jeep Renegade. A estrada sinuosa, serpenteando a exuberante mata atlântica, já parecia me avisar: você está atravessando um limiar. Distraidamente, me deparei com os Chalés Terras Altas de Paraty, onde me hospedaria, em meio à umidade das montanhas e ao silêncio cúmplice das pedras — um prenúncio de que, ao descer para o nível do mar, onde acontecia a FLIP, tudo se encaixaria numa espécie de narrativa surreal.

E se encaixou.

Não da forma linear e reconfortante das histórias bem contadas. Mas como nos livros difíceis, nos romances fragmentários, onde as camadas de sentido se revelam aos poucos — ou nem chegam a se revelar, apenas reverberam.

A vida, pensei, é complexa demais para caber na literatura — daí, talvez, a irresistível tentação de se refugiar nela. Procuramos nas palavras dos outros algum alívio, algum encantamento, alguma chave que reordene a bagunça que nos habita. O bálsamo da linguagem dita por outrem. A ficção é refúgio e cura de uma realidade, por vezes, insuportável.

Foi assim que me vi atravessando pontes, becos e filas. Sentado em cadeiras improvisadas, sob o sol, ouvindo Ilan Pappé falar da Palestina — e do que é resistir com palavras diante da máquina bélica mortífera que estraçalha corpos. Em outra tarde, ouvi Conceição Evaristo transfigurar a memória em território vivo, com sua fala mansa e cortante.

III

Leminski foi o autor homenageado postumamente nesta edição da FLIP — e isso, para mim, abriu uma história paralela. Não escrita, mas vivida. Em outros tempos, em outras geografias. Desde que fui o articulador da exposição Múltiplo Leminski, em Foz do Iguaçu, em 2013, esse nome me acompanha como uma espécie de assinatura flutuante nas margens da vida pública e privada.

Mas tudo o que é destrutivo — e houve muito — perde sentido quando contado em retrospectiva. Vira um relato enfadonho, como tantos que se contam por vaidade ou mágoa. A FLIP, ao contrário, me ensinou que certas experiências se narram apenas por alusão. Por ausência. Por silêncios e olhares. Talvez por isso eu tenha sentido a homenagem a Leminski não como celebração póstuma, mas como uma narrativa viva.

Na figura desalinhada de Leminski há algo de beatnik tropical, de samurai marginal. Um jeito de estar no mundo que nunca se domesticou. Ao escutá-lo ser lembrado nos painéis e nas intervenções poéticas que pipocavam pela cidade, revivi fragmentos de uma história que nunca se fechou. Nem precisa.

Naquela Paraty que se move entre marés, cervejas artesanais e editoras independentes, foi como se Leminski estivesse mesmo ali — “disfarçado de gente”, como ele dizia. Ou talvez eu é que me visse disfarçado de mim mesmo, cruzando as ruas com a sensação de estar participando de um enredo lateral.

IV

Em Paraty, vários Brasis se encontram e se reconhecem. Gente de todas as idades, trajetórias e utopias. A FLIP é isso: um acampamento de sentidos. Um território livre da palavra. Um Woodstock literário sem guitarras, sem ácido, mas com overdoses de afetos, ideias e saudade de um mundo em que a linguagem ainda fazia sentido.

Um enredo que não cabia nos palcos oficiais, mas que acontecia com força: nos reencontros improváveis, nas leituras solitárias às margens do rio, nos silêncios compartilhados em sessões lotadas. A literatura, afinal, é esse lugar onde tudo o que não se pode dizer pode, enfim, ser vivido.

A multidão compacta que se espalha pelas ruas de pedra parece movida por um desejo essencial: o de escutar. E, quem sabe, de ser escutada.

Escutar o outro. Escutar o outro dentro de si. Não escutar nada no meio da Babel em que as ruas estreitas de Paraty se transformam.

Aos sessenta, entre estantes e espantos, descobri que o tempo pode ser reparado — não com urgência ou cronograma, mas com delicadeza. Em Paraty, não há correria: há travessias.

Não há selfie que capture isso. O que se leva de Paraty não é o autógrafo do autor famoso, nem a edição rara garimpada nas barraquinhas das editoras independentes. O que se leva — como uma brasa acesa no peito — é a certeza de que a palavra ainda tem potência.

Que a escuta ainda é possível.

Que o mundo, embora cambaleante, ainda pode ser narrado.

E que narrar é, afinal, uma forma de resistir e existir.

A FLIP proporciona uma experiência em que a literatura parece salvar o mundo de si mesmo.

Mas se engana quem busca salvação na literatura.

O analista político e literário Pedro Santafé escreve com exclusividade para o Almanaque Futuro.